活動報告

活動報告(レポート)について

以下の文章は、刀剣会で拝見した刀と中原先生のお話等のレジュメ(レポート)です。

正確に間違わないように書いたつもりですが、これらをまとめたHP管理人自身がまだまだ未熟者なので、もしかしたら見間違い・聞き間違い・勘違い・誤表記などがあるかもしれません。。。。多分あります。否、きっとあります!(笑)。

その時はごめんなさいm(_ _)m

広〜く大きく大らかな心で読んで下さると大変ありがたく存じますm(_ _)m

では、どうぞ!↓↓↓

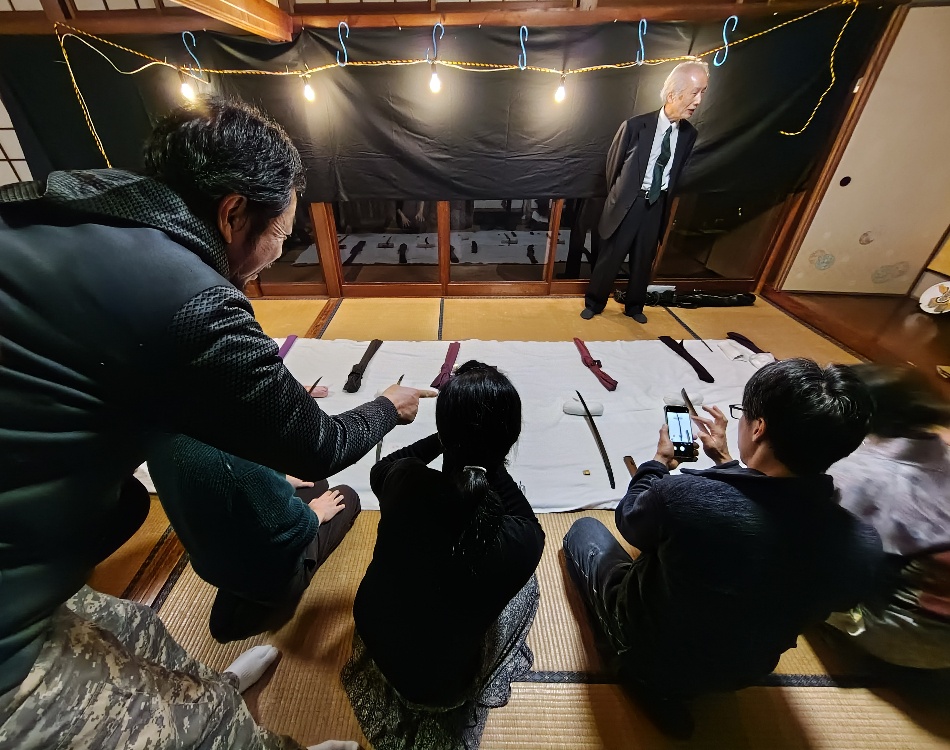

2026年1月10日(土)に刀剣会を開催しました

今年最初の刀剣会で拝見した刀は、

★鑑定刀

一号刀 肥後 同田貫宗廣

二号刀 江戸 石堂常光

三号刀 備前 長船 康光

★鑑賞刀

備前 長船 長義

薩摩 波平 安久

備前 長船 安光

薩摩 一平安代

でした。

鑑賞刀の長義は「紀州徳川家伝来の重宝。鋩子(ぼうし)が尖り、互の目の大きいのが2つ入り、移(うつり)が立っている。長義は『ながよし』と読むのが本当。在銘正真は殆ど無い。無銘極めが9割8分。景光兼光の直系から外れた長船鍛冶のアウトサイダー。吉野朝時代の他の刀と比べて異例の刃を焼いている。本流ではない。傍系。長船の直系は棟寄りに銘を切るが、全面に切っている。マイナーなので現存数が少ない。兼光と同じ時代の刀工。長義の在銘正真は巷には無い」。

波平の安久は「応永だから今から600年前の刀。移が立っている。波平は薩摩の谷山で作刀した。波平は島津のお抱え。島津は博多を目指して北上したが、川尻で止められて退却した。その時、刀の修理をする為に一緒に来ていた波平が川尻に留まったか、或いは技術を伝えたのが川尻刃物の起源。だいたい波平の年紀があるのは室町末期。600年前の波平の現存は稀で極めて珍しい。波平というと肌が大きくて荒れてガサガサとなっているが、これはそうなっていない。地鉄がびくともしていない。相当良い地鉄を使っている」。

備前の安光は「見事に名前が知られていない。室町中期のちょっと終わりかけた頃の延徳の年号が入っている。まだ移が必ずある時代。真ん中に移が立っている。大平造で一尺八寸ある。平造でここまで寸法が延びたのは珍しい。どういう使い方をしたのか解らない。当然、この時代は太刀と打刀の両用をやっている。差し添えか?脇差の代わりか?腰刀か?現物の拵(こしらえ)が残っていないので、当時どういう使われ方をしたのか解らない。『絵巻物があるじゃないか』というが、それは要注意。事件が起こってからかなり後に描かれた可能性が高い。現在、事件と製作年代が離れていないと定評があって有名なのは、伴大納言(ばんだいなごん)が描いた絵巻物。備前の本流の大平造は清光しか見た事がない。良い刀である」。

薩摩の一平安代は「一平安代、主水正正清、筑前信国重包は、八代将軍吉宗公の前で刀を打って葵の紋を貰った。吉宗公は徳川家の重宝の正宗などを手に取って3人に見せている。破格の待遇。一平安代は谷山の家来で、谷山は島津の家来。つまり家来の家来、陪臣(ばいしん)という事になる。それを気にした島津が一平安代に『島津家の直臣として取り立てるがいかがか?』と言ったが、断ったそうだ。一平安代は大和伝の系統だから直刃調を焼く。現存数は少ない。偽物が極めて多い。中心(なかご)の下の穴が生(うぶ)の穴で、上の穴がサーベルに入れた時の穴。明治期の騎兵か近衛兵だろう」との事でした。この一平安代は磨上られていました。そして、久しぶりに中心(なかご)に切られた「主馬首」を拝見しました。何と読むのか分からない方は、2024年7月20日の活動報告をどうぞご覧下さい。答えがあります。

そして、鑑定刀一号刀の同田貫宗廣についてですが、中原先生が解説されているノーカットの動画を当会公式YouTubeチャンネルにUPしておりますので、そちらでどうぞ。

二号刀の江戸石堂の常光は「橘常光。刃幅が物凄く広い。江戸新刀の最たるもの。本ばかり読んでいる人はこれを見ても江戸石堂とは気が付かない。何故か?ものの本には『江戸新刀は物打辺りの焼幅が狭くなって大人しい乱れになる。これが江戸新刀の共通の特徴です』と書いてある。これは間違っている。現状の減った姿を見てそう書いている。『江戸新刀』という決まった作風は無い。江戸に集まって来た刀鍛冶はそれぞれ出身が違う。江戸は地方出身者のごった煮。それらが『一つの同じ作風をやります』なんて事は絶対に無い。故郷を出て江戸に行ってもやり方を一変する事は絶対に無い。『江戸に行ったから作風を変えます』なんて事はあり得ない。江戸新刀に共通の作風は無い。もし、新刀期で共通の作風というのならば、一つだけ。それは肥前刀。江戸に刀鍛冶が集まった原因は、江戸城の天守閣まで焼いた世界三大火事の一つと云われる明暦の大火(振袖火事)。焼け野原になり、鍛冶職が必要になった。なので、いわゆる江戸新刀が隆盛するのは寛文以降。虎徹も明暦になってから江戸に出て来ている」。

三号刀の康光については、一号刀と同じく中原先生が解説されているノーカットの動画を当会公式YouTubeチャンネルにUPしておりますので、そちらをどうぞご覧下さい。

他にも、差し込み研ぎ、三日月宗近、移(うつり)、西郷隆盛と勝海舟の会談の絵、そして長生きの秘訣(笑)などのお話がありました。

今回の刀剣会は過去最高の参加者数でした。熊本県内各地、福岡市、鹿児島県、久留米市、広島県などから強風で少し荒れた天気の中、時間とお金を掛けてお越し下さって本当にありがとうございます!感謝申し上げます。ありがとうございました!m(_ _)m

中には新年会の予定を振り切って来られた熱心な方もいらっしゃったかもしれません。そういう方にはきっと必ず幸運が訪れます(笑)!

初参加の3名の方々、いかがだったでしょうか?楽しんで頂けましたでしょうか?またお目に掛かれましたら幸いです。お越し下さってありがとうございました!m(_ _)m

それから、大変残念な事に熊本県護国神社で刀剣会を開催するのは今回が最後でした。

刀剣会の会場としてお借りしてきた和室がある建物は全部解体されて、新しく資料館が建設されるそうです。

長年に亘って使用させて頂いてきて、色んな思い出があるこの和室が無くなってしまうのは、非常に残念無念ですが、致し方ありません。

護国神社様、数十年間に亘って大変お世話になりました。感謝申し上げます。本当にありがとうございました!!!

よって、次回3月から会場を川尻の「くまもと工芸会館」に移して刀剣会を開催致します。皆さま、引き続きどうぞ宜しくお願い申し上げます。

参加者の皆様方、長時間大変お疲れ様でした!

お越し下さって本当にありがとうございました!m(_ _)m

2025年11月15日(土)に刀剣会を開催しました

今年最後の刀剣会で拝見した刀は、

★鑑定刀

一号刀 備前 長船 次光

二号刀 備前 長船 清光

三号刀 シークレット

★鑑賞刀

備前 長船 法光

赤松政則

江戸 細川正守

でした。

先ず、鑑賞刀の赤松政則について先生曰く「応仁の乱の原因となった男。今の兵庫県と岡山県を縄張りとした。恐らく百万石はあっただろう。赤松政則は刀好きで現在確認されているのは、短刀三振ぐらいと重美(重要美術品)に指定されている長物一振。これは東条小太郎という配下の者に恩賞として与えたもの。歴史の証人。ゴリッとしている。室町中期の名工である配下の勝光宗光兄弟に作らせた」。

法光は「今は法光『のりみつ』と呼んでいるが、当時の人が何と発音していたのかは分からない。備前で『のりみつ』と呼ぶ有名な刀工が2人いる。法光と則光。俗称で法光『ほうのりみつ』と則光『そくのりみつ』と呼んでいる。道路のセンターラインの様な白い1本の線が地肌に出ている。棒移(ぼううつり)が立っている」との事で、手に取って観ると確かに真っ直ぐな薄い移がありました。

細川正守は「刀工 細川正義の長男。刃文から足が出ているが、刃先に向かって直角に入らずに左右に開いている。これは細川正義系統にある『細川丁字の足入』と云って、この所作があれば細川と限定してよい。他の刀工はやっていない」と仰ってました。元重(もとがさね)がブ厚くて、個人的に今日1番の良か短刀でした。I♡短刀! NO短刀 NO LIFE!

鑑定刀の一号刀の次光(つぐみつ)は「600年前の刀。『備州長船次光』と銘が切ってあるが、この『備』と『船』は、常用漢字にも古い字体にも無く、刀の中心(なかご)だけに切る独特の字体。移が立っている」だそうです。

一尺の短刀で樋(ひ)があり、その樋のすぐ真横に棒移がありました。

二号刀の清光は、先生曰く「菖蒲造りの様な、双刃短刀の様な、長巻直しの様な、特殊な造り込みの五郎左衛門尉清光の刀。長船でこの様な特殊な造り込みは、ほとんど無い。なおかつ、清光ではこれ一本だと思う。昭和時代、家一軒が買えるぐらいの金額を出しているだろう。裏に『政秀の為に造る』と切ってある。この政秀とは誰か?それは播磨国の龍野城主であった赤松政秀の事。今日ここに来ている刀の赤松政則の孫。『赤松』という姓を切ってないが、当時、政秀といえば直ぐ誰か判る。政則が孫の政秀に贈った刀。これも歴史の証人。この頃になると、赤松も凋落して来て滅亡する一歩手前。刃文は皆焼刃(ひたつらば)で峰焼(みねやき)をズーッと下まで焼いているが、これは難しい。最高の腕。ほぼ無修正。焼入後に手を加えていない。手仕事の技術の粋を集めている。五郎左衛門尉清光は名工である」との事。

あくまでも私個人的な好みなんですが、皆焼はあまり好きではないんだけど、これは良かった!!!綺麗な皆焼でした!!見事でした!!今まで拝見した皆焼の中で1番でした!!さすが清光!!皆焼を観て初めて「綺麗だ!!!」と思いました(笑)。

三号刀は、非公開です。秘密です。お越しになられた皆様、今日来て良かったですね。

刀と歴史の他にも多岐に渡って様々なお話がありました。皆で先生の博識の極一端を拝聴させて頂きました。ん~~、面白い!知的欲求・知的好奇心が満たされる!刀と歴史だけに限らず、色んな知らない事を知るって楽しいですね!面白い!

今回は今年最後の刀剣会で納会でした。熊本県内各地から、又、福岡市、鹿児島県、広島県などから時間とお金を掛けてお越し下さって、本当にありがとうございました!感謝申し上げます。

小学生の僕も来てくれてありがとう!最後に見た「鞘に入れるお箸」は面白かったね!当時、マイ箸を持ち歩く武士がいたんだろうね(笑)!いつも付き添いで来られるお母様もありがとうございました!

そして、前回に引き続き来てくれた女子高生もありがとう!女性の参加者が増えるのは大変喜ばしい事です。もちろん男性も!ですよ。忘れてませんよ、男性も!です(笑)。

しかしながら、少しづつ女性が増えるに連れて、先生が刀の観方を下ネタに例えて面白可笑しく分かりやすくご説明される場面が徐々に減っている事に、若干の寂しさを覚えますが(笑)、いやいや、それよりも女性が来て楽しんでくれる事の方が100倍大事であります!

それから、Iさんが持参された槍は本当に大変勉強になりました。ありがとうございましたm(_ _)m

今年も新しく参加して下さる方々が増えて、とても良かったです。生まれて初めて日本刀を握る人、刀に関する知識と経験が既に十分お有りの人、歴史が好きな人など、様々な方々が新たにお越し下さいました。本当にありがとうございます。

そして、お陰様で事故やトラブルも無く、1年間無事に刀剣会を開催する事が出来て本当に良かったです。会の運営にご協力して下さった方々に感謝致します。本当にありがとうございました。助かりました。手伝ってくれてありがとうm(_ _)m

最後に、今年参加して下さった全ての皆様方と関係各所の方々に心から厚く御礼申し上げます。

今年1年間本当にありがとうございました。

来年も何卒どうぞ宜しくお願い申し上げます。

参加者の皆様、長時間大変お疲れ様でした!

お越し下さって本当に本当にありがとうございました!m(_ _)m

来年はどんな刀が観れるかな?

どんな事が新たに学べるかな?

追記) 令和8年1月10日(土)の刀剣会は、いつも通りの熊本県護国神社で18時から開催です。

2025年7月19日(土)に刀剣会を開催しました

今回の刀剣会で拝見した刀は、

★鑑定刀

一号刀 薩摩 三代正良

二号刀 固山宗次

三号刀 ナニハ 大慶直胤

★鑑賞刀

肥前 武蔵大掾忠廣(初代忠吉)

肥前 近江大掾忠廣と陸奥守忠吉の合作

でした。

先ず始めに、肥前刀及びその周辺の歴史に関するお話がありました。

「佐賀藩は殖産興業として有田焼と肥前刀を作った。学校の教科書には有田焼の事は書かれているが、刀の事は一言半句も書いてない。肥前刀は江戸時代の慶長から明治にかけて作られた。鍋島家は刀を全国に輸出する為に、寛永元年から物凄い工房を造り始めている。1人の人間で刀を全部作ると不得意な分野があった場合、出来が悪い。しかし、各プロセスで1番上手い職人を抜擢して分業体制で作ると、最高の物が出来る。肥前刀も有田焼もそういった形式で作られた。有田焼は有田で作って伊万里港から出荷された。有田は山の中。伊万里港は佐賀藩の唯一の港。唐津は佐賀藩ではない。唐津には代々、譜代(ふだい)が入る。鍋島は外様(とざま)だから、唐津に寺沢志摩守や松平が入り監視していた。島原も同様。島原藩にも代々、譜代が入る。入って何をしていたか?それは長崎の海外貿易の監視と鍋島、黒田、有馬など外様の監視。『外様は何をやるか分からん。反旗を翻すかもしれん!』と。そういった状況の下、肥前刀は作られている。初代忠吉から九代忠吉まで連綿と1つの国で1つの流れで作り上げている。九代まで続いた技術者集団がどれだけいたか?勿論、知恵者がいたが、何よりも製品が良かったから続いた。名工が九代も続いたという事を良く考えて貰いたい。どれだけノウハウを持っていた事か。肥前刀は日本全国に輸出されていたが、その前は海外に輸出されていた。しかし、幕府から『外国に刀を売るな』という通達が来て、初代忠吉を始め全員が誓詞血判(せいしけっぱん)した古文書が残っている。良質な刀を膨大に作った。江戸時代全般にわたって基準となるのは肥前刀。関ヶ原の前から明治に到るまで、ある一定ライン以上の刀を作った。各藩にはその藩を代表する剣術があり、それらに肥前刀が多用されている。良い製品を作っても売れなきゃしょうがないので、リサーチして熟知していたと考えられる」。

鑑賞刀の二代と三代の合作は「今日の刀の中でこれが1番高い。肥前刀の中でも二代近江大掾と三代陸奥守は最高峰。その最高峰の合作は何本も無い。この脇差のように表と裏の刃文の形が違うのを児手柏(このてがしわ)という。しかも焼幅が広い。神技中の神技。凡工では絶対出来ない。おそらく父親を凌ぐ三代陸奥守が主導して作っている。最高級品。この二代と三代の頃が肥前刀の黄金期。二代近江大掾忠廣は60年間作刀している。三代陸奥守は元禄6年に父親より早死してしまった」との事です。

鑑賞刀の武蔵大掾忠廣(初代忠吉)は「寛永元年八月の裏年紀がある。寛永元年の作刀はほとんど残っていない。物凄く少ない。寛永二年からは残っている。何故か?それは寛永元年に京都の禁裏から『武蔵大掾』を受領して佐賀に帰ったが、大工房を作っていたので忙しくてあまり作刀出来なかった。そして八年後に亡くなった。かなりのお家の伝来品だろう。一寸ちょっと磨上げられている。現在の長さは二尺三寸六分だから元々は二尺五寸近かった。一番上の目釘穴の開け方とその位置から明治期の日清か日露に出征した近衛兵か騎馬兵のサーベル軍刀に入れられたと思われる」そうです。

鑑定刀の一号刀の薩摩の三代正良は「江戸後期の安永という年紀が入っている、後に伯耆守を受領する正良の初期作。荒沸があり、刃の中にゼンマイかヒジキの様なものがある事で薩摩刀だな、と分かる。三代伯耆守正良にこの寸法はほとんど無い。特注品。荒沸がバラバラッと付いているけど、叢(むら)になっていない。平均して荒沸が付いている」と仰ってました。

二号刀の固山宗次は、中心(なかご)に佐州銕(さしゅうてつ)と切ってありました。先生曰く「佐州とは佐渡の事で、佐渡で鉄を作った記録が残っている。佐渡には金山があって、かなり焼きを入れた鏨(たがね)などの工具・金具が無いと金を掘り出せない。どこからか鉄が来たのだろう。何故か天保五年に集中している。2〜3本ある」。

そして「この固山宗次は丁字を焼いているが、これぐらいの間隔で同じ様な乱を繰り返している。応永備前を狙って作っている。これを鑑定刀に使うと固山宗次とは、なかなか入らない。何故か?天保年紀の固山宗次と幕末の年紀の固山宗次では全く匂口が違う。これは前期作。後期作は匂口がギリギリと締まっていて、それを見せられて『これが固山宗次だ』と思わされている。初期はこういうものを作っている。作風が変わっている。これに対して何十年と作刀して作風に変化が少なかったのが肥前の近江大掾」との事です。

三号刀の大慶直胤は、先生曰く「新々刀期の名人・水心子の高弟。『ナニハ』という刻印を作って打ち込んでいる。ナニハは大坂の事。相州伝を狙って作刀している。大慶直胤は全国各地へ移動して作刀した。福永酔剣先生によると、師匠の水心子は貧しかったが大慶直胤は裕福だったので、京都で受領する時、往復、駕籠(かご)に乗って行った、というのが古文書に残っているそうだ」。

これらの他にも、Yさんの質問から派生した中心(なかご)と柄(つか)に関する重要なお話、Sさんの質問に対するお答えの肥前刀のアンコのお話、金と銀のお話、琳派のお話、天草島原の乱のお話などがありました。

今回も熊本県内各地から、又、鹿児島県、福岡市、久留米市、はるばる広島県からお越し頂きまして本当にありがとうございました。過言では無く、休まずにズーッと毎回お越し下さる常連の皆様方のお陰で当会は成り立っております。感謝申し上げます。本当にありがとうございます!小学生の僕も2回目の参加ありがとう!お久しぶりだったね!付き添いのお母様もありがとうございました!m(_ _)m

それから、5名の初参加の皆様、お越し頂き本当にありがとうございました!如何だったでしょうか?刀とお話、楽しんで頂けましたでしょうか?

そして、なんとビックリ!当会初の女子高生の参加!若い!昔の当会は、ほぼ男だらけ(笑)。年配のおじさん&お爺さんだらけだったので、やっぱり女性が増えると場の雰囲気が違いますね。むさ苦しくない(笑)。来てくれてありがとう!m(_ _)m

それから、昨年7月の刀剣会の日は凄まじく蒸し暑かったので、会場内がある程度冷えるまで時間が掛かって大変だったのですが、今年は護国神社様が御厚意で少し早めにエアコンをつけておいて下さったおかげで、大変助かりました。優しいお気遣いに感謝申し上げます。護国神社様、本当にありがとうございました。m(_ _)m

さて、次回11月が今年最後の刀剣会となります。納会です。諸事情により昨年同様、川尻の「くまもと工芸会館 3階 会議室」での開催となります。護国神社ではございません。くれぐれも場所をお間違えになりません様にお気を付けられて下さいませ。

駐車場に関しましては、くまもと工芸会館様のHPをよくよくご覧下さいます様、何卒宜しくお願い申し上げます。私見ながら第2駐車場の方が車を廻しやすそうかな?と思います。

皆様、長時間大変お疲れ様でした!

ご参加して頂き、本当にありがとうございました!

2025年5月10日(土)に刀剣会を開催しました

今回の刀剣会で拝見した刀は、

★鑑定刀

一号刀 美濃 関 兼貞

二号刀 美濃 関 兼則

三号刀 薩摩 薩陽士元平 (奥 元平)

★鑑賞刀

周防 二王 清貞

大坂 井上真改

江戸 長運斉綱俊

でした。

鑑賞刀の二王清貞は「中心(なかご)が凸凹になっているが、鑢目(やすりめ)が残っているので火にかかったのではない。二王は大和伝系と云われるが、それは怪しい。豪族に抱えられていたが経済的に弱くて、良い材料が手に入らなかった。地方刀工はあまり年紀を切らないが、この二王は年紀が入っているので特別注文品だろう」との事です。手に取って観てたら「あれ?鋩子(ぼうし)が無い?」と思ったので、先生に尋ねると「鋩子は今でも物凄く深い。これでも切先が下げられている」とのお答え。ここでやっと「あ、一枚だ!」と、気付きました。遅い(笑)。

次の井上真改は、菊紋入りの片切刃でした。中原先生曰く「井上真改の片切刃は恐らくこれ一本だろう。特注品。戦前の中央刀剣会で鑑定刀として使われている。珍中の珍。真改の銘があっても100本中97〜98本は偽銘。中心は鑢(やすり)を2回かけている。研ぎが非常に古い。見映えがしない刀だと思ったら大間違い。これが刀の素顔。今の刀は皆んな化粧をしている」だそうです。

長運斉綱俊の短刀には、キラッと光る生刃(うぶは)がありました。「綱俊は上杉家の抱え工で山形の米沢にいたが、江戸に出ている。固山宗次・高橋長信・青龍軒盛俊の師匠であり、七代石堂運寿是一の父親でもある。固山宗次は水心子系ではない。綱俊は熊本にも来ている(Kさん曰く、於熊府と銘を切った刀があるとの事)。大分の竹田にも行っている。新々刀の短刀は何故か綱俊の系統が圧倒的に多い。米沢の地方刀工と思ったら大間違いで、江戸新々刀の雄の一人である」との事です。

鑑定刀の三号刀の天明年紀がある薩摩の奥元平は太刀銘でした。先生曰く「抜群の出来。極上品。薩摩の新刀・新々刀で、荒沸(あらにえ)叢沸(むらにえ)芋蔓(いもづる)があるのは普通出来。薩摩の脇差は一尺四〜五寸、一尺三寸のもある。そして身幅が広い。これは一尺一寸。特別注文品。室内差し。室内で刀を抜く技がある薬丸自顕流の使い手の差料と思われる。薩摩だけは異文化。刀の定寸が通用しない」。

二号刀の兼則は末関で刃文は「矢筈乱(やはずみだれ)」でした。「刀を見て矢筈刃であれば、関か?と観る」と先生が仰ってました。匂口が締まってて細い!ギリギリと締まってました。

一号刀の兼貞も末関で「蜂屋関」と呼ばれるものでした。こちらは直刃でしたが、兼則と同じく匂口がギリギリと締まってて細かったです。そして、手に取って観た時「もしかしたら、これ移(うつり)か?」と、一瞬思ったけど、何せこんなに「幅が広くて地肌のほとんどを占める移」なんて今まで見た事が無かったので「否、違う。見間違いだ」と思って即スルーしたんですが、後で何か気になって先生にお尋ねしたら、やっぱり移でした。地肌のほとんどが移!!!皆様、見た事ありますか?地肌のほとんど大部分が移なんですよ!何だこれは!?ですよ。こんなに幅が広い移、生まれて初めて拝見しました。そりゃ、分かりません(笑)。確信なんぞとても持てません(笑)。まさかこんなに幅が広くて地肌のほとんどが移の刀があるなんて夢にも思いませんでした。あるんですね、こういう幅が広〜い移が。今後、要注意です。

それから、匂口の解説がありました。先生曰く「室町末期から寛永頃までの匂口は、素麺みたいに細い。時代が下がって江戸後期になると、鑑賞刀の長運斉綱俊の様に丸亀製麺のうどんみたいな太さになる」。大変分かりやすい例え話、ありがとうございます(笑)。

今回も地元の熊本県、そして福岡市、鹿児島県、はるばる広島県からお越し頂き、本当にありがとうございました。毎回必ず参加して下さる方々が増え、大変有り難く思っております。重ねがさね御礼申し上げます。いつも本当にありがとうございます。

初めて参加された御二方もありがとうございました。如何だったでしょうか?刀とお話、楽しんで頂けましたでしょうか?またお目に掛かれたら幸甚です。

さて、次回7月19日は昨年同様、猛暑が予想されます。皆様、体調管理を万全にされて万障お繰り合わせの上、お越し下さると幸いに存じます。

皆さん、長時間大変お疲れ様でした!

ご参加して頂きまして、本当にありがとうございました!

2025年3月8日(土)に刀剣会を開催しました

今回の刀剣会で拝見した刀は、

★鑑定刀

一号刀 筑前 福岡石堂 守次

二号刀 備前 長舩 与三左衛門尉祐定

三号刀 肥前 近江大掾藤原忠廣

★鑑賞刀

備中 水田国重

安芸 肥後守輝広(初代)

伯耆 見田五郎左衛門尉広賀

でした。

先ず、鑑賞刀の水田国重についてですが「普通のよくある水田国重は荒沸(あらにえ)がバラバラバラッと付いているが、これは全くそれが無く、大乱(おおみだれ)を焼いていて非常に出来が良い極上の品、新刀期の水田国重のよく云われる掟•特徴からは全く想像出来ない、良い材料を使っている、特注品である」との事です。

初代肥後守輝広は「初代輝広は現存数が極めて少ない、二代播磨守輝広からは割とある、輝広は美濃の関の出身、表と裏の刃文がピタッと一緒で匂口(においくち)が締まっている、長物はまず無い、あれば短刀か一尺前後のモノ、銘字が枯れてるので晩年の作かもしれない」だそうです。

伯耆の広賀の刃文は皆焼(ひたつら)でした。今回、久しぶりに刀剣会で皆焼刃を観ました。「皆焼の本場の相州物に比べるとやはり少し落ちる、広賀は見田(みた)一派と道祖尾(さいのお)一派の2つの流派に分かれている、伯耆の倉吉という所のローカル刀匠なのであまり評価されてないが上手い刀工群である、備前長船と同じかそれに近い玉鋼を使っているのではないか、理由は分からないが室町時代後期に全国的に皆焼刃が流行った」との事です。

続いて鑑定刀の三号刀の近江大掾忠廣は、一寸ほど磨上られていて「忠廣」の銘字が切り落とされていました。刃区(はまち)の下を触ると僅かに少し膨れていました。刃文は丁子乱(ちょうじみだれ)で焼幅が広かったです。中原先生曰く「日清か日露の時に軍刀(サーベル)に入れられたものだろう」だそうです。

二号刀の与三左衛門尉祐定は「腰の開いた乱の繰り返し、見事に匂口に崩れが無い、焼幅が広い、鋩子(ぼうし)が深い、これでも横手(よこて)が下げられている、戦国時代最高の刀」との事です。さすが超一流!古刀の王者!備前長船与三左衛門尉祐定!

一号刀の福岡石堂守次は、最初に観た時には移(うつり)があるのが全く分かりませんでした。後で移がある事をKさんに教えて貰ってからよーーーく観ると、樋(ひ)に沿って巾1.5〜2mmぐらいの棒移(ぼううつり)がありました。そして、この棒移と繋がる煙込(けむりこみ)もありました。「そういえば以前もこれと同じパターンでやられたんだよなぁ、またかよ!」と、物凄く悔しかった(笑)。自分の不甲斐無さに内心ガックリでした。皆さん、樋の直ぐそばの超極細の棒移に要注意です!分かりにくいですよ!まるで引っ掛け問題!(笑)。中原先生曰く「現在でも鋩子が深いけど6mmぐらい横手が下げられている」だそうです。

今回も地元熊本県内、鹿児島県、福岡市、はるばる広島県などから、時間を作って、又、物価高騰中にもかかわらず、高速代やガソリン代などの交通費を使ってお越し下さり、皆さま本当にありがとうございます。過言では無く本当に皆様のお陰で当会は成り立っております。感謝申し上げます。本当にありがとうございました!

それから、約10年近く振りに、小さな小学生が保護者の方と一緒に刀剣会に来てくれました。ホント久しぶりの小学生の参加でした。刀が重かった事でしょう。よくあんな小さな手で刀を持てました!偉い!それと、刀の前に正座してからのお辞儀がとても綺麗でした!来てくれてありがとうね!!!付き添いのお母様もありがとうございました!

閉会後、田崎市場近くのイオンタウン田崎店のやよい軒に、中原先生と希望者の方々と一緒に行って晩ご飯を食べました。ミニミニ懇親会的でした。ところが、いつもはそこまで混み合わないのに、残念ながらこの日は何故かお客さんが多かったので、全員1ヶ所に集まって席に着く事が出来なかったのが心残りでした。あっちこっちと3ヶ所に分散して席に着かなければならず、せっかく食事会に来て下さったのに中原先生と席が離れてて、何もお話や質問が出来なかった方がいらっしゃったと思われます。大変申し訳ありませんでした。もし宜しければ、めげず腐らずに次回も是非とも食事会にご参加して頂けたら幸いに存じます。本当にすみませんでした。

中原先生曰く「昔の刀剣会は終わってからがまた長いんだよ(笑)。そこからが長い(笑)。刀を片付けたらそこに酒と料理をバーッと並べてね。宴会が始まるんだよ。話が長くなって皆なかなか家に帰らない(笑)。皆んな帰るのが遅くなる(笑)。終わって宴会するのを皆んな楽しみにしてた。刀剣会よりも宴会の方が長い(笑)」。

この古き良き時代の営みを甦らせたいものです。

因みにですが、体質的に中原先生は一滴もお酒を召し上がられません。

皆様、長時間にわたって本当にお疲れ様でした!

次回も万障お繰り合わせの上、何卒どうぞ宜しくお願い申し上げます。

お越し下さって本当にありがとうございました!

2025年1月18日(土)に刀剣会を開催しました

今年初めての刀剣会で拝見した刀は、

★鑑定刀

一号刀 柳川 鬼塚吉國

二号刀 肥前 播磨大掾藤原忠國(初代)

三号刀 備前 長舩 彦右衛門尉祐定

★鑑賞刀

美濃 関 兼則

東京 堀井胤明

でした。

鑑賞刀の兼則の中心(なかご)の銘字の「兼」は、昨年7月に拝見した関の兼基の「兼」と同じ魚みたいな字が刻ってあったので、今回は即座に「かねのり!」と銘が読めました。チョコッと成長しましたよ(笑)。プライベートも含めて何故か度々この銘字と遭遇するので、覚える為に自己流で便宜的に「さかなかね」と名付ける事にしました。

堀井胤明の短刀は、まだ今も生刃(うぶは)があるとの事で、棟を下にして刃先全体を天井に向ける形で持って見ると、鎺元(はばきもと)に刃が無くて一寸ぐらい真っ平らの生刃がありました。中心(なかご)に「於東京羽澤」、指表の平地に「泰山一擲軽鴻毛」という文字が彫ってありました。

鑑定刀の一号刀の鬼塚吉國の八寸五分の短刀は、重(かさね)がブ厚い!!元先共にものすごく厚い!!何ですか!このゴツさは!これは凄い!!これは良かですね!!中心(なかご)にはシンプルに吉國とだけ銘が刻ってあり、特注品であろうとの事です。木製の鎺(はばき)がはめてありました。大名鞘によくあるそうです。表裏に彫刻がありました。

二号刀の肥前の初代忠國の刃文は、大いに乱れに乱れて一部の頭は鎬筋を越えていました。「焼き幅を広く焼けるのは腕が良い」との事。二尺二寸で太刀銘でした。脇肥前なので鎬地が柾目でしたが、上の方は真っ直ぐの柾目じゃなかったです。うねってました。鋩子が物凄く薄くて見にくくてホンットに分かりづらかったので、その事を後で先生に尋ねたら「研ぎの『なるめ』の時の砥石が悪い。鳴滝の砥石を使っていない。研磨で曲面が変わっている。内部は結晶化があまりされていない」との事でした。

三号刀の彦右衛門尉祐定は、刃中に「匂崩(においくずれ)」がありました。末備前です。よって移はありません。二号刀と同じ二尺二寸だったのですが、重い。こっちの方がなんか重い気がする。中原先生曰く「生(うぶ)の刃長で踏ん張りがある。物凄く健全」。何百年と物凄く大事に大事にされてきたお陰ですね。

今回は今年初めての刀剣会でした。熊本県内•鹿児島県•福岡市などからお越し下さって、本当にありがとうございました。

引き続き今年も色んな刀を観て触って楽しんで参りましょう。皆様、今年もどうぞ宜しくお願い致します。

2024年11月16日(土)に刀剣会を開催しました

今回の刀剣会で拝見した刀は

★鑑定刀

一号刀 備前 長船 ?

二号刀 備前 長船 春光

★鑑賞刀

備前 長船 則光

江戸 固山宗次

でした。

始めに鑑賞刀の固山宗次の解説があり、これは公家・岩倉具視が側近で明治維新功労者の田辺子爵に、その労をねぎらって下賜した短刀との事。「東京住固山宗次」と銘が切ってあり、とても珍しかったです。固山宗次で「東京住」と切ってあるのは初めて拝見しました。明治3年作でした。

鑑定刀の一号刀は、中心(なかご)の「備前長船」の銘のすぐ下でスパッと見事に切断されていて、個名が全く分からない状態になっていました。棒移りが立っていて応永備前だけど、表裏の刃文がバラバラで全く違うので、応永備前の代表刀工の盛光・康光ではなく、もっと格下の者の作との事。そして皆で棒移りを確認しました。細長くてハッキリくっきりとした棒移りが立ってました。今まで見た移りの中で一番分かりやすかったです。

鑑賞刀の則光にも棒移りがありました。一号刀と比べたら薄かったです。

二号刀の春光を見た時「あれ?鋩子(ぼうし)が無いぞ?何で?」と思っていたら、一枚鋩子でした。実物の一枚鋩子を見たのが久しぶり過ぎて、忘れてました(笑)。刃文が小鎬先の近くに向かって行き、切先全体に焼きが入っていて、当然ながら焼き巾が広かった。「焼き巾が広いという事は、等比級数的に刃切れが起こりやすい。だからこれは見事な焼き入れ技術だ」との事。末備前の刀鍛冶、凄いですね。恐るべし!

それから「踏ん張り」の有無を、中原先生が刀を手に持たれて指し示しながら、解説して下さいました。

今回は会議室をお借りして刀剣会が開催されたのですが、何分、いつもと場所が違って初めての事だったので色々あって開始時間が遅れてしまい、参加者の皆さんに大変ご迷惑をお掛けしてしまいました。改めて陳謝致します。大変申し訳ありませんでした。

今年最後の刀剣会に地元の熊本県内・広島・鹿児島・宮崎・福岡市からお越し下さって、本当にありがとうございました。

2名の方が初参加して頂き、とても嬉しかったです。ありがとうございました。

今年も新しく参加して下さる方が増えて、本当に良かったです。ありがとうございます。

皆様、一年間本当にありがとうございました!m(_ _)m

引き続き来年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

2024年7月20日(土)に刀剣会を開催しました

今回の刀剣会で拝見した刀は、

★鑑定刀

一号刀 薩摩 波平 一平安代

二号刀 備前 長船 盛光

三号刀 美濃 関 兼基

★鑑賞刀

豊後 高田 平 定盛

肥後 宣利

近江 後に室蘭 堀井胤明

でした。

まず冒頭に堀井胤明の刀の解説があり、「年紀の大正が天正にされている」との事。見ると元の銘とは全く違う幅・深さ・太さで「大」の上にチョン!と横棒が切ってありました。たしかに天正と読めないことはない。でも、引っくり返して差し表を見ると中心(なかご)に「於東京」ってデカデカと切ってある。。。面白いですね!何でこんなすぐにバレる偽造をしたんでしょうか?(笑)。室町時代に「東京」があるわけないじゃないですか(笑)。一体どういう意図でこんなすぐバレる改ざんを施したのかを知りたい!(笑)。因みに中原先生曰く「改ざんの『ざん』は本来、鑚(たがね)の字を用いていた」との事です。

鑑定刀の一号刀の中心には「主馬首 一平安代」と銘を切ってありましたが「主馬首」が読めませんでした。しゅばしゅ?あるじのうまのくび?全く読めない。。。何て読むんですか?これ?。。正解は「しゅめのかみ」と読み、官位の一つとの事。そして、その上には一つ葉の葵の紋が切ってありました。一平安代は徳川八代将軍吉宗公の御前で刀を打ったそうです。緊張したでしょうね。

鑑定刀の二号刀・応永備前の盛光と、三号刀・末関の兼基には「棒移(ぼううつり)」があり、室内を少し薄暗くして、皆で順番に棒移を探しました。

中心が開けられた三号刀を手に取って観ると、銘の「兼基」の「兼」が「魚」みたいな字で、またもや全然読めない(笑)。昔の字は難しいですね。刃文は三本杉でした。

二号刀の盛光は、室町時代最初期に作られた刀で、第10代熊本藩主の細川斉護公の御差料との事。

鑑賞刀の平高田の定盛と熊本ゆかりの延寿宣利もジックリと拝見させて頂きました。特に、定盛は平高田だから移(うつり)があるはずなのに、目を皿のようにして見ても、移が無い。疑問に思って後で中原先生に質問したら「鎬筋の近くにあるけど研ぎが悪いからほとんど見えない」との事でした。

ところで、ほぼ毎回「○○さん、移が分かった?見えた?」と中原先生が仰るのは、移の有無が刀の製作年代を特定する上でとても重要な要素だからです。

現存する古刀の8割強~9割弱を占める備前刀。

ですから、もし移があれば、その刀は室町時代中期頃までに作られた備前刀である「可能性」が高くなります。

先生は「鑑定とは確率です」と仰います。だからこそ「移」について頻繁にお話されます。

又、こうも仰います。「移があるからといって、その刀は良い刀だなんて私は一言も言ってないよ」と。

つまり、移は室町時代中期頃までに作られた備前刀にある「特徴」で、刀の良し悪しとは別である、という事ですね。

因みに「室町時代中期頃まで」とは、年号で言うと「永正まで」だそうです。

今回も遠く宮崎県・鹿児島県からお越し下さった方々、県内の皆様方、そして初参加の方、異常な暑さにも負けず時間を作ってお集まり下さって本当にありがとうございましたm(_ _)m

そしてそして、護国神社のエアコン様!あなたが活躍してくれなければ、蒸し風呂状態の地獄の刀剣会になるところでしたよ(笑)!ホントにマジでありがとう!m(_ _)m

さて、次回はいよいよ今年最後の刀剣会です。ラストです。よって納会となります。

又、諸事情により開催場所がいつもと違うので、お間違えないよう時間に十分余裕を持って、川尻のくまもと工芸会館にお越し下さい。

駐車場は、くまもと工芸会館様のHPをよくご覧下さい。第2駐車場の方が広くて停めやすそうな感じです。

それから、くまもと工芸会館様の前の道沿いには、たくさんの和菓子店が軒を連ねています。少し早めにお越しになって沿道を散策されてみてはいかがでしょうか?

なお、いつもの会場と違う為、予定していた懇親会は中止となりました。

皆さん、今回も長時間大変お疲れ様でした!

では、11月に「くまもと工芸会館の3階会議室」でお会いしましょう!

2024年5月11日(土)に刀剣会を開催しました

今回の刀剣会で拝見した刀は

★鑑定刀

壱号刀 肥前 河内大掾藤原正廣(初代正廣)と武蔵大掾藤原正永(二代正廣)の合作

弐号刀 備前 長船 康光

参号刀 備前 長船 康光

★鑑賞刀

筑前 左 安吉

備前 清光

京 越後守国儔(くにとも)

でした。

壱号刀は脇肥前なので「柾目になってるはずだ!」と、目を凝らして地肌を見ても全く柾目が見えない。おかしい。。。何かおかしい。。。後で中原先生に尋ねたら「鎬地が柾目になっている」との事。そりゃ、いくら地肌を見ても見えません!(笑)。間違えて覚えてた(笑)。地肌じゃなくて鎬地が柾目、でした。

弐号刀と参号刀の康光には共に「移り」と「煙込み」がありました。弐号刀のは分かりやすかったけど、参号刀の方は分かりにくい嫌なタイプの移りでした。刀を微妙に動かして角度を微妙に変えて見ないと見落としてしまう位の極薄く淡い移りだったので、発見するまでちょっと時間が掛かってしまいました。

そして、今回の白眉は、中心(なかご)を触って刀の優劣を見極める具体的な方法!これは本当に大変勉強になりました。今日、来て良かった(笑)。

とても濃密な約3時間にわたっての刀剣会でした。地元の熊本、又、鹿児島、そして、遠く広島から再びお越しになられたKさん、皆々様ありがとうございました。室内が白熱球と皆の熱気で少し暑かったですね(笑)。次回7月の時は少しエアコンを点けましょう(笑)。長時間大変お疲れ様でした!

2024年3月9日(土)に刀剣会を開催しました

今回の刀剣会で拝見した刀は

★鑑定刀

壱号刀 備前 長船 是光

弐号刀 備前 長船 与三左衛門尉祐定

参号刀 平安城 石道右近正俊

★鑑賞刀

筑後 鬼塚吉國

土佐 上野守吉國

肥前 吉包

でした。

壱号刀の双刃の短刀は、室町時代中期の作との事。長さは5寸ちょっとで「室町中期までの短刀は6寸より短いモノが多い」と中原先生が仰ってましたが、本当に短かったです。ペーパーナイフみたいな可愛い短刀でした。

弐号刀の祐定は、何とも言えない心地良い感じの「のたれ」でございました。さすが与三左衛門尉祐定!さすが名刀!これ、おいくら万円なんでしょうね?絶対買えないけど(笑)。物打ち辺りの刃中に匂崩(においくずれ)がありました。末備前の証ですね。

参号刀は「いしどう」だけど、よくある石堂では無くて「石道」。初めて拝見しました。銘に平安城とあるけど実は近江で、又、移りがある、との事で、照明を少し落として皆で順番に見ました。裸電球の光をうまい具合に地肌に当ててよーく見ると、鎬筋にピタッと密着した形で巾約8㎜位の移りがありました。その移りの刃先側のラインは、上から下まで互の目っぽく乱れてました。つまり乱れ移りです。久し振りに乱れ移りを見ました。移りってホント見にくい(笑)。見落しやすいですね。→【訂正】これは乱移ではなくて煙込んでいたのを見誤ったのではないか?と思われます。訂正してお詫び申し上げます。成長過程を残す為に編集や消去せずにあえてこのまま当時の文章を掲載させて頂きます。戒めとして公に恥をあえて晒したままにしておきます(笑)。2025/3/13記

鑑賞刀の土佐の上野守吉國を拝見した時、鍔元に焼き出しがあったので「何で土佐なのに焼き出しがあるんだろう?」と思ったら、三品一派の大坂の大和守吉道の門人との事。あ、そういうことね!と合点がいきました。

肥前の吉包は八代忠吉の門人で、忠吉の代作をしていたそうで、銘は吉包だけどモロに八代忠吉そのまんまの作風との事でした。

今回は広島県から刀歴が長い方がお越し下さいました。本当にありがとうございました。感謝申し上げます。

他にも熊本はもちろんの事、長崎・宮崎からもご参加頂きました。皆様、本当にありがとうございます。お疲れ様でした。

それから、丁度この日、同じ護国神社内で講習会をされていた武術研究家の甲野善紀先生が、会の冒頭にサプライズでお越し下さいました。突然の御来場だったので少々ビックリしました(笑)。ありがとうございました。

次回の刀剣会も皆で刀と歴史を楽しみながら、様々な事を学びましょう!

2024年1月13日(土)に刀剣会を開催しました

今年初の刀剣会で拝見した刀は、

★鑑定刀

壱号刀 美濃 末関 兼定

弐号刀 筑前 長門 左 安吉

参号刀 備前 長船 清光

★鑑賞刀

末相州 康春

大坂 中河内国助(二代河内守国助)

近江 堀井胤吉

でした。

鑑定刀の参号刀は俗に「よだれ清光」と呼ばれる末備前の刀で、刃中に匂い崩れがあり、直刃の刃文から「よだれ」みたいな足が上から下まで出ていて、まるで血に飢えた妖刀の如く「よだれ」をダラダラと垂らしている様に見えました。

弐号刀の左安吉は、九寸ちょっとの南北時代の脇差で、なんと今から約670年前のモノとの事!約670年前って、、、2024-670=1354年頃!古い!普通は滅多に手に取って観れない!今日、刀剣会に来て良かった(笑)。備前でも末関でも平高田でもないけど、巾8mm位の「移り」がありました。

壱号刀は末関の兼定で「巾7mmぐらいの極薄~くて淡~い移り」がありました。視認しづらくて見落としやすい最も嫌なタイプの移りです。中原先生が「匂口がギリギリと締まっている」と仰ってたので、よくよく観察させて頂きました。

「匂口がギリギリと締まる」って何??具体的にどういう状態の事か?

以下は文字通り「私見」ですが、巾が糸直刃ほどではないけれど、かなり狭~くて、白色が濃く見えて、その刃縁はグラデーションが全く無くて、コントラストがハッキリクッキリとしていて、スパッ!とピシッ!と地肌と分かれていて曖昧さが無い。比較すると備前物の方が僅かにもうちょっとフワッと淡くなってグラデーションがある様に感じました(あくまでも私見です)。

刀の用語・表現は、業界用語・専門用語なので、普段の日常生活では使用しない言葉の類いです。ですから、もし理解出来ない言葉・意味不明な表現があったら「どういう状態の事をそう表現しているのか?そう言うのか?」を、現物をよく観て「あぁ、こういう風になっているのを○○って言うんだなー」と、目視で確認して覚えるという方法で一つひとつ学んでいくしかない、という事を再認識しました。

前回、前々回に続き、今回も初参加の方がお越し下さったので、とても嬉しかったです。ありがとうございますm(_ _)m感謝致しますm(_ _)m

今年も皆で様々な刀を笑いながら楽しく鑑賞しましょう!

2023年11月11日(土)に刀剣会を開催しました

今回は、

★鑑定刀

壱号刀 美濃 関 兼光

弐号刀 美濃 関 外藤(とふじ)

参号刀 備前 長船 康光

★鑑賞刀

豊後 平 鑑盛(あきもり)

薩摩 清左(きよすけ)

大坂 初代河内守国助

江戸 固山宗次

を、皆で鑑賞しました。

さらに、参加者の方が持参して下さった肥後鞘とその中身の新刀と、谷川博充の短刀も、その方のご厚意に甘えて拝見させて頂きました。

数年振りに肥後鞘を手に取って観る事が出来て嬉しかったです。ありがとうございました!m(_ _)m

この日は今年最後の刀剣会でした。参加者数は12名になりました。増えて良かったです。ホントに。

「参加者の皆様のおかげで当会は存続出来ている」と言っても決して過言ではない、と思います。

この1年間、参加者の皆様と関係者の方々、本当に大変お疲れ様でした。

来年も様々な刀を観て触って、皆で笑いながら楽しく色んな事を学びましょう!

2023年7月22日(土)に刀剣会を開催しました

今回拝見した刀は

★鑑定刀

壱号刀 肥前 忠吉(五字忠吉)

弐号刀 備前 長船 祐光

参号刀 豊後 高田住藤原行長

★鑑賞刀

因幡 浜部寿実

薩摩 奥 元平

京 堀川國儔(くにとも)

でした。

鑑定刀の弐号刀の祐光の移りが判りにくかったです。

先生に「移りがある」と言われてからよく見てみると確かに移りがあるのが判るくらい薄く淡い移りでした。

ものすごく視認し難い移りがある、という事が分かり今回もまた大変勉強になりました。

本当に薄くて淡い移りは見落としやすいですね。

2023年7月15日(土)に初めての日本刀 無料体験・見学会を開催しました

すぐお隣の藤崎台球場で行われている高校野球の試合の大歓声が聞こえ、本格的な夏の到来を感じさせる強い日射しと蒸し暑さの中、5名の方がお越しになられました。

色々とお話をお聞きすると全く予想外の嬉しい繋がりがあり、とても不思議な感覚を覚えました。改めてご来場して下さった皆様方に感謝申し上げます。暑い中、足を運んで下さり本当にありがとうございました。

2023年5月20日(土)に刀剣会を開催しました

今回、参加者みんなで拝見した刀は、

●筑後 鬼塚吉國 江戸時代最初期

●備前 祐光 室町時代初期 一尺四寸 写りあり

●肥前 近江大掾忠廣 江戸時代最初期 足長丁字 40~50本に一本くらいの稀少品

●薩摩 波平 清左 室町時代後期 大平造り 乱れ刃

●備前 祐定 二尺二寸

でした。今回、特に印象深かったのは、肥前刀の近江大掾忠廣です。本当に見事な刃文!!!素晴らしい!!!綺麗な足長丁子を焼いていました。スゴいよ!昔の刀鍛冶は!本当に凄かったです。みなさん長時間お疲れ様でした。

2023年3月11日(土)に刀剣会を開催しました

今回、拝見した日本刀は

京 三品一派 初代伊賀守金道

備前 横山祐永

堀井秀明の短刀(大正年紀)

肥前刀

備前長船 勝光宗光法光の3人合作(珍品!)

でした。

備前刀の棒移(ぼううつり)、特に肥前刀の帯状の匂口(においくち)は大変勉強になりました。

次の刀剣会が待ち遠しいです。皆様、お疲れ様でした!

メールフォームからのお申し込み・お問い合わせはこちらからどうぞ。

24時間365日受付しております。↓↓↓

お電話の場合は、下のボタンを押すだけで電話が掛けられます。

お昼の「12時~13時」の間が一番繋がりやすいです。夜は繋がりにくいです。

なお、非通知の電話には出ませんので、電話番号を通知してお電話下さいませ。

「春日会のホームページを見た」とおっしゃって頂けたら、お話がスムーズに進むと思います。↓↓↓

当会公式LINEでも、お申し込み・お問い合わせが出来ます。

24時間365日受付しております。

LINE ID @017nlwyl で検索してご連絡下さい。

なお、このページの最下部のLINEアイコンからだと、もっと簡単にご連絡して頂けます↓↓

受信して48時間以内に返信、又は、お電話致します。